登録販売者試験には合格できたけど、接客でお客様からの質問に全然答えられない…。「あれ、この症状はどれが効くんだっけ…?」「飲み合わせとか持病、大丈夫だったっけ…?」と知識不足を痛感することばかり。

どうしたらいいんだろう…。

こんなお悩みを解決します。

- 登録販売者の知識不足の原因

- 登録販売者の知識不足を解消する4つの方法

- 登録販売者の知識不足で訴えられることはあるのか?

お客様からの質問に答えられなかったり、全然分からなくて冷や汗をかいた経験がたくさんあります…。💦

「自信が持てずに接客中に不安になってしまう…」そんな状況を少しでも減らすために、今回は知識不足の原因や解決法について解説していきます。

気になる方はぜひ最後までご覧ください。

登録販売者の知識不足の原因

登録販売者の知識不足の原因の1つが”試験勉強と実務は全くの別ものだから”です。

実際の接客ではお客様から症状を聞き出してお客様に合った医薬品を提案する応用力が必要になります。

たとえば、解熱鎮痛成分のイブプロフェンとアセトアミノフェン。

試験なら”NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)”、解熱・鎮痛作用あり”といったキーワードだけを覚えていれば問題が解けるかもしれません。

でも、これが接客だったらどうでしょうか?

お客様に成分の特徴を伝えたところで、何も伝わりませんよね。

それよりも

- お客様の症状にはどちらの成分が合っているか

- 胃への負担や副作用はどう違うのか

- 妊娠中・授乳中の人にはどちらが向いているか

といったように、お客様に合わせて必要な情報を「正確に伝える」ことが求められます。

自店で取り扱っている市販薬の種類や客層に合わせた接客を学んでいかない限り、ただ暗記した知識だけでは実務で知識不足に陥ってしまうのです。

実際の接客で知識不足を痛感したシーン

私が最近の接客で知識不足を痛感したのは、次の3つの事例です。

- 慢性的な胃の持病がある人の胃腸薬選び

- 漢方薬にネガティブなイメージを持つお客様の接客

- ステロイドの副作用を怖がるお客様

詳しくはこちらの記事で詳しくお話ししています。

登録販売者の知識不足を解消する4つの方法

登録販売者の知識不足を解消するためのおすすめの方法は次の5つです。

- 接客でよく聞かれる薬・成分を覚える

- 実際に接客した内容をその都度復習する

- SNSで他の登録販売者の情報を得る

- 薬の仕組みをストーリーで理解する

接客でよく聞かれる薬・成分から覚える

「接客でよく聞かれるな~」「この市販薬を紹介することが多いな」と思ったら、同じジャンルの市販薬や成分名から覚えてみましょう。

「ほとんど接客したことないし、どれから覚えたらいいか分からない…」という方は、市販薬でよく売れる風邪薬や胃薬、鎮痛薬から覚えるのがおすすめです。

| カテゴリ | 配合されている成分の例 | ポイント |

|---|---|---|

| 風邪薬 | アセトアミノフェン、イブプロフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、トラネキサム酸 | 解熱・鎮痛・抗ヒスタミンなど成分のグループごとに覚える |

| 胃薬 | アルジオキサ、水酸化マグネシウム、オキセサゼイン | 胃酸を抑える系や、胃を保護する系など効果効能ごとに覚えると◎ |

| 鎮痛薬 | ロキソプロフェン、アセトアミノフェン、アスピリン | 効き方・副作用・胃への負担などを覚える |

これらのカテゴリはお客様から質問されることが多いので、覚えておいて損はありません。

ほかにも目薬や皮膚薬、漢方薬はお客様から聞かれることが多いです。

覚えた知識は“お客様との会話”で深まる

さらにポイントなのが、よく聞かれる薬はお客様との会話を通して自然とアウトプットのチャンスが増えるということです。

最初はノートやマニュアルを見ながらしか答えられなかったとしても、何度も接客するうちにスッと口から説明できるようになっていきます。

実際に接客することで”インプット(覚える) → アウトプット(接客で使う) → フィードバック(復習)”のサイクルが自然と回るので、知識の“定着率”もぐんとアップするはずです。

接客の気づきをメモ→その日のうちに復習

「今のお客様の質問、うまく答えられなかったな…」と思ったら、すぐにメモを取りましょう。

その日のうちに復習することで「苦手パターン」や「弱点」の克服に繋がります。

メモと言っても、自分が分かるようにササっと書くだけでOK。

たとえばこんな感じでメモしてみてください。

「鼻炎薬で眠くならないものありますか?」と聞かれて答えに詰まった場合

「イブとロキソニンって効き目が違うんですか?」と聞かれて頭が真っ白になった場合

そしてメモを取ったら、家に帰ってその日のうちにサッと見返しましょう。

ポイントは”完璧に覚える”じゃなくて”ざっくりでも思い出すこと”。

「あぁ、あの質問あったな」「あの成分ってこうだったよね」と振り返るだけでも、脳にしっかりと定着します。

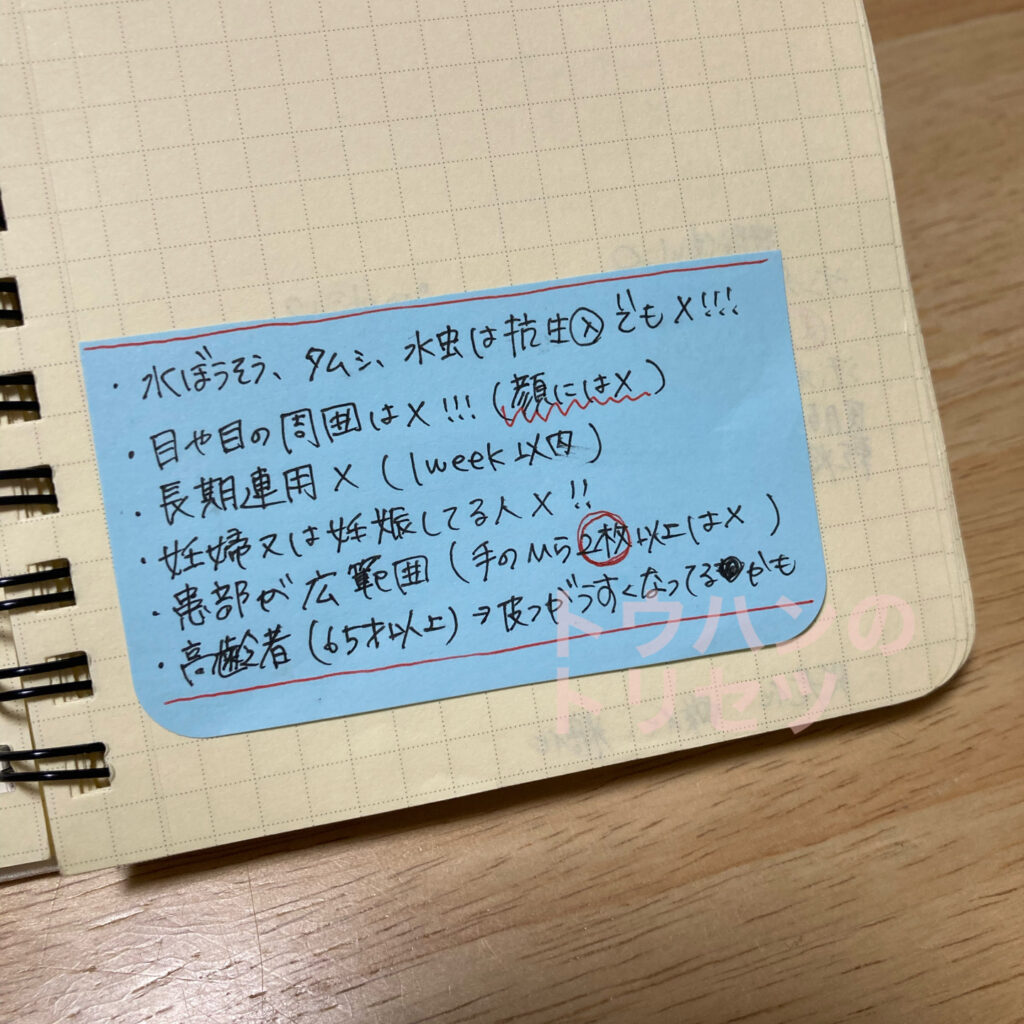

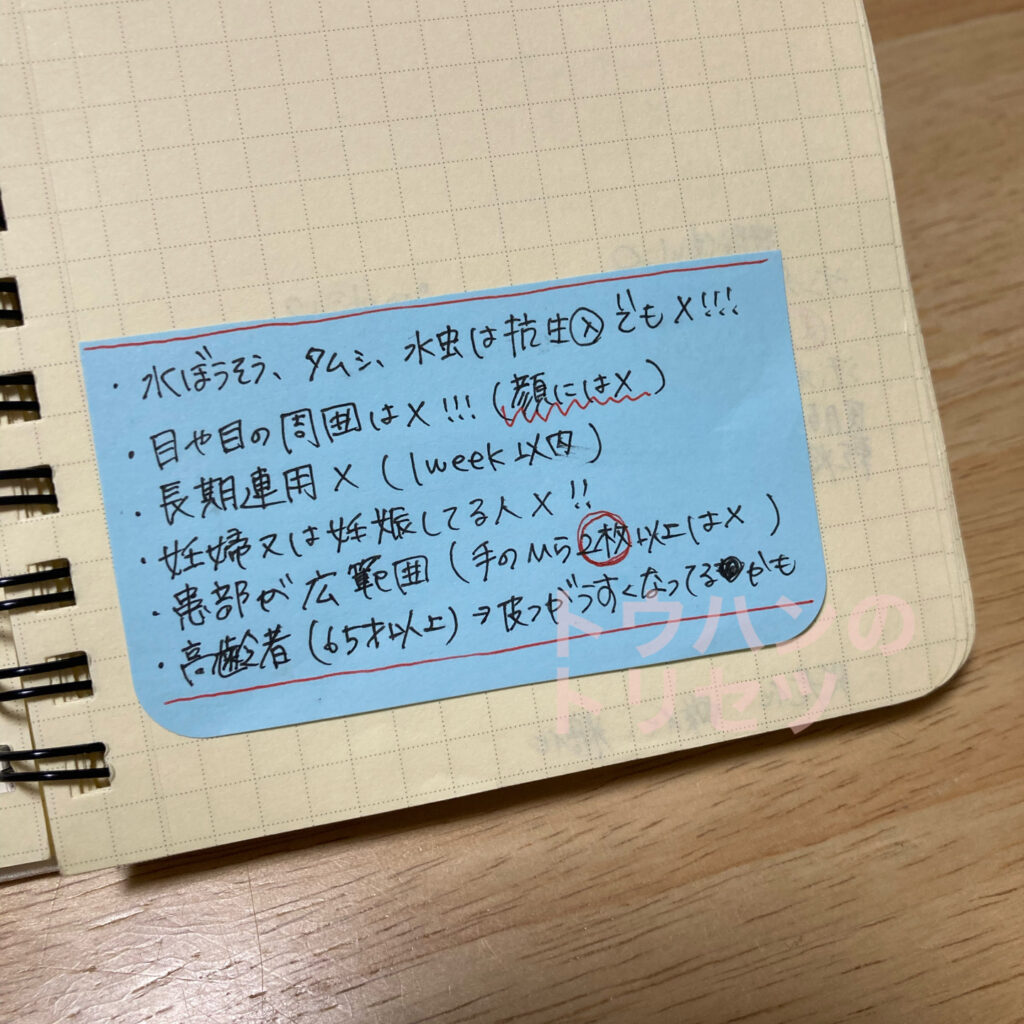

これはステロイドに関するメモですが、特徴を付箋にまとめて仕事で使っているノートに貼っています。

SNSやアプリで他の販売者と情報交換する

X(旧Twitter)やInstagramので「#登録販売者」「#登録販売者勉強垢」と検索すると、勉強方法や接客での気づき、市販薬の解説などを発信している人がたくさん見つかります。

「お客様に聞かれて答えられなかったけど、こうやって復習しました!」なんて投稿も。

コメントで気軽にやり取りできたり、質問したり、相談し合える関係ができるのもSNSならではです。

たとえば…

- 「風邪薬で迷っているお客様に、どう説明してる?」

- 「眠気が少ない鼻炎薬って、どれがオススメ?」

- 「この成分名、どうやって覚えてる?」

こうした“ちょっとした疑問”も、実際に働いている人からリアルなアドバイスがもらえたりします。

薬の仕組みを”ストーリー”で理解する

薬の知識は特徴や副作用などを「点」で覚えるよりも、「流れ(ストーリー)」で理解するほうが圧倒的に頭に残りやすくなります。

「症状→原因→作用→成分」の順で整理するのがおすすめなのですが、ここでは風邪薬を例にしてみます。

- 症状: くしゃみ、鼻水、熱、だるさがある

- 原因: ウイルスが鼻や喉の粘膜に侵入→炎症が起こる

- 身体の反応: 熱が出たり、鼻水でウイルスを外に出そうとする

- どの成分が効くか:

- 熱を下げるには→アセトアミノフェンなどの解熱成分

- 鼻水を止めるには→クロルフェニラミンマレイン酸塩などの抗ヒスタミン薬

- 咳を止めるには→デキストロメトルファンなどの鎮咳薬

このように症状から成分までをストーリー仕立てで覚えることで、お客様に説明するときも言葉がスッと出てきやすくなります。

登録販売者が知識不足で訴えられる可能性はあるのか?

登録販売者が訴えられる可能性は極めて低いですが、ゼロではありません。

実際に、2016年には登録販売者が販売した医薬品が原因で尿細管間質性腎炎を発症したとして、薬局開設者が損害賠償請求をされるという訴訟が起こりました。

損害賠償を請求されたのは、登録販売者個人ではなく薬局開設者だったようです。

(3)平28年6月29日.東京地裁判決

慢性腎不全であった原告が、不妊治療のために、薬局において、一般用医薬品である 5 種類の

漢方薬(第二類医薬品)を登録販売者から購入し服用後、服用後尿細管間質性腎炎を発症し末期腎不全となった。

原告は、薬局開設者に対して、本件漢方薬を販売しない義務、登録販売者が保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な情報を提供する義務を怠ったとして、損害賠償を請求した。裁判所は、本件漢方薬を販売してはならない義務を負っていたものとはいえない、原告から相談がなかったことなどから情報提供義務は負っていない等として、原告の請求を棄却した。引用元:ドラビスon-line

請求が棄却されたため実際に損害賠償の支払いはなかったものの、こういった事例があるというのは覚えておいたほうがいいかもしれません。

ただ、こういった事例はごくまれなので、しっかりと情報提供をしていれば大丈夫です。

登録販売者の知識不足は「一歩ずつ」で必ず乗り越えられる

今回のまとめです。

- 登録販売者の知識不足の原因は合格のための勉強と現場での実践のギャップ

- 知識不足を痛感した接客事例

- 慢性的な胃の持病がある人の胃腸薬選び

- 漢方薬にネガティブなイメージを持つお客様の接客

- ステロイドの副作用を怖がるお客様

- 登録販売者の知識不足を解消する5つの方法

- 接客でよく聞かれる薬・成分から覚える

- 1日1成分、習慣で覚える

- 接客の気づきをメモ→その日のうちに復習

- SNSやアプリで他の販売者と情報交換する

- 薬の仕組みを「ストーリー」で理解する

- 登録販売者が知識不足で訴えられる可能性はゼロではない

登録販売者として働く中で自分の知識不足に悩むこともあるかもしれませんが、それはあなた自身に向上心がある証拠。

よく聞かれる薬から覚える、接客の気づきをメモする、仲間と情報交換する…そんな小さな行動の積み重ねが、確かな自信につながっていきます。

今回ご紹介した解決法のなかで「これだったらできそうだな」というものがあれば、ぜひ今日からチャレンジしてみてくださいね。

コメント